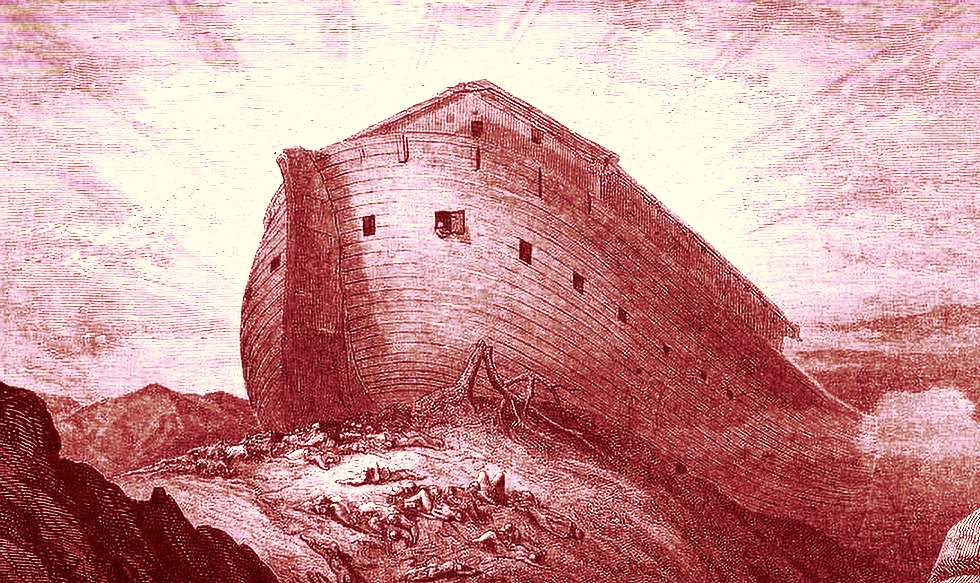

A edição mais recente (décima, publicada em 2020) de Frauds, Myths and Mysteries, livro-texto em que o arqueólogo Kenneth L. Feder usa mentiras e falsificações a respeito do passado da Humanidade para apresentar e explicar, de modo didático, ideias fundamentais sobre pseudociência e falácias lógicas, registra nada menos do que seis oportunidades em que vestígios da Arca de Noé, ou a arca em si, ainda intacta, teriam sido “descobertos” nos últimos 100 anos, seja na encosta do Monte Ararat, na Turquia (seu local de pouso tradicional), seja numa montanha localizada no Irã, o Monte Suleiman.

Descobridores da Arca de Noé, assim como identificadores da “real localização” de Sodoma e Gomorra, enquadram-se na linha de pesquisa pseudocientífica conhecida como “arqueologia bíblica”, a tarefa de vasculhar o registro arqueológico e geológico em busca de “evidência” que possa ser usada para argumentar que o relato bíblico – principalmente o do Velho Testamento – deve ser considerado factual.

Num primeiro momento, o método da arqueologia bíblica pode ser visto como a aplicação combinada, bem típica das pseudociências em geral, do viés de confirmação (tratar como relevante apenas a evidência que parece confirmar a hipótese desejada) e do cherry picking, a apresentação seletiva e enviesada dessa evidência. Mas os arqueólogos bíblicos praticam esses pecados comuns com um detalhe a mais – a ênfase interpretativa.

Conexão (i)lógica

A relação entre evidência e hipótese costuma ser vista, na maior parte do tempo, como algo que se dá de forma direta. Diz-se que o material apresentado ou apoia ou contradiz a tese, confirma ou refuta, aumenta ou reduz a probabilidade de a proposta ser verdadeira. Existe, no entanto, um terceiro elemento que tende a passar despercebido e que raramente é questionado: a relevância do material frente à questão, a pertinência do argumento em que ele se encaixa (ou em que se tenta encaixá-lo). A conexão lógica, enfim, entre hipótese defendida e evidência ofertada.

Esse terceiro elemento tende a passar despercebido, em geral, porque a conexão é intuitiva: se queremos saber se determinado tratamento de saúde “X” cura uma certa doença “Z”, casos de pessoas que se recuperaram de “Z” depois de passar por “X” parecem obviamente relevantes. Claro que, sem controles adequados, essa relevância se torna ilusória, mas é difícil discordar de que exemplos de aparente sucesso carregam uma pertinência intuitiva (intuição que pode ser confirmada ou não, dependendo dos resultados de estudos mais adequados para avaliação de relações de causa e efeito).

Num campo como a arqueologia bíblica, no entanto, a conexão, seja lógica ou intuitiva, entre evidência e hipótese é sempre forçada, quando não de todo inexistente. Nenhuma intuição natural liga pedaços de madeira encontrados na encosta de uma montanha na Turquia, ou uma rocha oval na encosta de outra, localizada no Irã, a um suposto dilúvio universal ocorrido 5.000 anos atrás. Ou ainda cerâmica quebrada, num antigo assentamento na região do Mar Morto, à destruição de duas cidades pela ira divina.

Em casos assim, não basta apenas peneirar a evidência, minimizando fatos inconvenientes (como faz o viés de confirmação) ou excluindo-os de vez, para organizar o restante numa narrativa que terá todas as ênfases nos lugares “certos” (como o cherry picking). Isso porque a evidência aí não é apenas fraca ou questionável, ela simplesmente não diz respeito ao caso: é preciso reformá-la, por meio de um esforço interpretativo que vai tentar transformar o aleatório em pertinente, o irrelevante em fundamental. Por exemplo, no caso da Arca de Noé iraniana, uma rocha sedimentar de formato curioso é reinterpretada como a proa petrificada de um navio.

Indeterminação

Tal estratégia – a extração mágica de “evidência” do vácuo, por meio da reinterpretação criativa de fatos objetivamente irrelevantes para a hipótese defendida – não é exclusiva dos caçadores de milagres antigos, mas é tão marcante nesse campo que resolvi batizá-la, ao menos provisoriamente, de Síndrome da Arqueologia Bíblica.

Um usuário recorrente dessa “conta de chegar”, onde sabendo-se o resultado desejado cozinham-se os números (ou argumentos) necessários para produzir a soma predestinada é, claro, a psicanálise: nas reações à publicação de “Que Bobagem!”, já se tornou tediosa a apresentação de quaisquer menções vagamente positivas a conceitos como “inconsciente” ou “repressão”, na literatura revisada pelos pares, como prova de que ideias freudianas teriam mérito intrínseco.

Isso ocorre mesmo se a única semelhança entre o conceito usado no trabalho científico e o sentido psicanalítico do termo for do mesmo tipo que existe entre uma rocha oval e a proa de um navio mitológico. “Inconsciente” talvez seja o exemplo mais escandaloso. “A psicologia cognitiva e a neurociência há muito demonstraram, acima de qualquer dúvida, que não existe uma mente inconsciente separada, seguindo regras próprias”, informa o ensaio “The cognitive unconscious in everyday life”, do psicólogo pesquisador de processos inconscientes John Bargh. “Embora continuemos a nos referir (...) ‘à’ mente inconsciente, fazê-lo é na verdade um retrocesso anacrônico à teoria psicanalítica”. Ou Morris N. Eagle (em “Core Concepts in Classical Psychoanlysis”): “a evidência de processamento inconsciente é frequentemente vista, erroneamente, como fornecendo apoio às alegações de Freud sobre o inconsciente dinâmico”.

O que Eagle, um autor generoso para com a psicanálise, chama aí de “errôneo” talvez fosse melhor caracterizado como “de má-fé”.

Além do mais, trata-se de um vício inerente, que contamina a disciplina desde sua fundação. Como escreve Richard Webster em seu opúsculo “Freud”, “em vez de passar das observações à teoria, Freud começou com uma teoria e depois racionalizou de trás para frente, organizando uma série de ‘observações’ que são, então, falsamente apresentadas como os dados de que a teoria foi derivada”.

Há correntes na filosofia da ciência que se digladiam com o suposto problema da indeterminação da teoria pelos fatos – a ideia de que, dado um conjunto de dados sobre a realidade, é em tese possível imaginar um número infinito de teorias capazes de explicá-los.

Chamo o problema de “suposto” porque, primeiro, ele nunca se manifestou na prática (jamais houve “infinitas teorias” em competição); segundo, porque o número e a forma das teorias viáveis para explicar um certo conjunto de dados serão sempre limitados e guiados pelas teorias bem sedimentadas que explicam outros conjuntos de dados. Isso porque as descrições da realidade devem convergir rumo à consistência mútua: há hipóteses terraplanistas que explicam muito bem o nascer e o pôr do sol, mas que não podem ser levadas a sério porque contradizem todo o conhecimento produzido pela física, pela geografia e pela astronomia.

A Síndrome da Arqueologia Bíblica sugere que, no universo das pseudociências, ocorre o fenômeno oposto: a superdeterminação dos dados pelas teorias – diante de uma hipótese sagrada, “dado” é qualquer coisa que concorde com ela, ou que possa, depois de alguma prestidigitação retórica, dar a impressão de que concorda com ela. Do ponto de vista da comunidade comprometida com a crença pseudocientífica, essa superdeterminação não representa um problema, mas uma característica de projeto. Not a bug, but a feature, como se diz por aí.

Carlos Orsi é jornalista, editor-chefe da Revista Questão de Ciência, autor de "O Livro dos Milagres" (Editora da Unesp), "O Livro da Astrologia" (KDP), "Negacionismo" (Editora de Cultura) e coautor de "Pura Picaretagem" (Leya), "Ciência no Cotidiano" (Editora Contexto), obra ganhadora do Prêmio Jabuti, "Contra a Realidade" (Papirus 7 Mares) e "Que Bobagem!" (Editora Contexto)