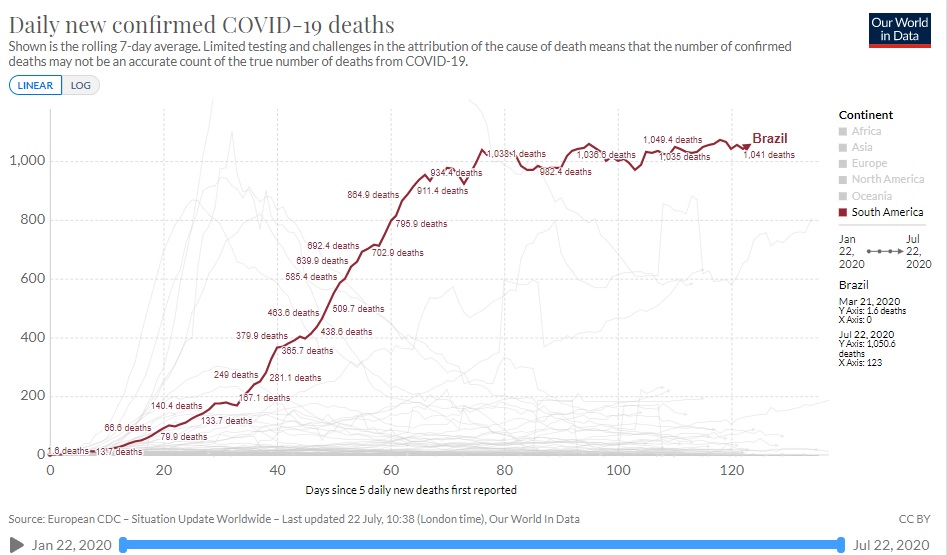

Em 19 de maio, o Brasil oficialmente ultrapassava pela primeira vez a marca de mil mortes por COVID-19 em apenas um dia. Então, o Ministério da Saúde, já sob o comando interino do general Eduardo Pazuello, registrava 1.179 óbitos pela doença no país em 24 horas, totalizando pouco menos de 18 mil desde o início da pandemia. Duas semanas depois, em 5 de junho, era a média móvel diária dos sete dias anteriores que superava, pela primeira vez, a mesma marca. Desde então, este número tem oscilado nesta faixa, sugerindo que o Brasil atingiu um “platô” na evolução da pandemia.

Longe de ser um motivo de alívio, porém, esta estabilidade no topo da curva de óbitos por COVID-19 no país é uma evidência da má gestão da crise sanitária pelo governo federal. Análise do mesmo indicador de vários outros grandes países, já duramente atingidos pela doença, mostra que nenhuma outra nação permaneceu tanto tempo em seus aparentes “picos” de mortes diárias, que no caso do Brasil se transformou num “planalto”. É o “planalto do fracasso”, um retrato do fracasso do Planalto na luta contra a pandemia.

Apenas uma “gripezinha”

E as razões por trás deste fracasso são muitas, numa sucessão de erros de avaliação, escolhas políticas, decisões e atitudes que não parecem ser por falta de informação, alertas, recomendações ou mesmo “azar”, mas fruto de um projeto. Projeto este que teve suas bases lançadas com o negacionismo da gravidade da doença, desde o início da pandemia, por quem deveria liderar o país na travessia da crise: o presidente Jair Bolsonaro.

Exemplos disso não faltam. Em 10 de março, quando o mundo já contabilizava quase 4 mil mortos, Bolsonaro afirmou durante visita aos EUA que o coronavírus não passava de uma “fantasia” impulsionada pela “grande mídia”. Uma semana depois, e um dia após o registro da primeira morte pela doença no país, o presidente voltou à carga, rotulando como “histeria” as medidas restritivas pata tentar conter a propagação do SARS-CoV-2, então recém-impostas por governadores e prefeitos de alguns estados e cidades do país.

Lista que segue ainda em março, quando por duas vezes o presidente classificou a COVID-19 como uma simples e inofensiva “gripezinha”. A primeira, no dia 20 daquele mês, em que o número de mortos pela doença no Brasil chegava a onze, Bolsonaro disse, em resposta a questionamentos sobre a suspeita que tinha sido infectado durante a viagem aos EUA, que não seria uma “gripezinha” que iria derrubá-lo. Palavra que o presidente voltaria a usar em pronunciamento à nação dias depois, no qual mais uma vez declarou que, devido ao seu “histórico de atleta”, não se preocuparia com uma possível contaminação, pois “nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho”. Naquele 24 de março de 2020, o número de óbitos por COVID-19 no país já tinha mais que quadruplicado nos quatro dias passados desde a “gripezinha” anterior, alcançando 46.

Negligência e omissão

Ao negacionismo, Bolsonaro logo somou a negligência e a omissão. No lugar de observar a tragédia que já se descortinava em locais como Itália, Espanha e Nova York, aprender com os erros lá cometidos - como a hesitação e a demora fatal em adotar medidas de distanciamento social para conter a propagação no vírus - e aproveitar esta oportunidade para evitar que se repetissem no Brasil, o presidente escolheu fazer justamente o contrário. Ainda no fim de março, sob a justificativa de preservar a economia, Bolsonaro defendeu que o país enfrentasse a doença “como homem”. Afinal, complementou após passeio que gerou aglomeração nas ruas de Brasília, “é a vida; todos nós iremos morrer um dia”.

Assim, enquanto em 1º de abril o então ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, alertava sobre o risco de colapso do sistema de saúde até o fim daquele mês devido à COVID-19, o Bolsonaro já pregava a falsa ilusão da cloroquina como solução fácil para a pandemia, na esteira de declarações no mesmo sentido pelo presidente dos EUA, Donald Trump. Em entrevista na TV no mesmo dia do alerta de Mandetta, o presidente brasileiro afirmava ter se reunido com pesquisadores que “foram unânimes de que a cloroquina é quase uma realidade, é bastante palpável” no tratamento da doença. “Tivemos a sorte de esse material aí, chamado hidroxicloroquina, que alguém teve a ideia de ministrar isso aí e deu certo. Deu certo, não. Está dando certo”, contou no programa.

Mas fato é que a cloroquina não deu certo contra a COVID-19, continua não dando e não tem nem nunca teve plausibilidade biológica para dar, seja como profilaxia ou como tratamento. Em 10 de abril, o número de mortos no país chegava a mil e Bolsonaro fazia novo passeio por Brasília, contrariando as recomendações de seu próprio Ministério da Saúde e sabotando, com seu mau exemplo, uma das poucas estratégias que poderiam dar resultado: o distanciamento social. “Ninguém vai tolher meu direito de ir e vir”, argumentou na porta de uma farmácia, onde sua presença provocou aglomerações para que pudesse “comprar medicamento”.

Ainda que não fosse cloroquina o que lá buscava – então o presidente já havia feito três supostos testes, em 12, 17 e 21 de março, dois sob codinomes e o terceiro identificado apenas como “paciente 05”, todos negativos -, Bolsonaro insistia no antimalárico como salvação, e a criticar as medidas de contenção. Em 8 de abril, em novo pronunciamento em rede nacional de rádio e TV sobre a crise sanitária, afirmou que “após ouvir médicos, pesquisadores e chefes de Estado de outros países, passei a divulgar, nos últimos 40 dias, a possibilidade de tratamento da doença desde sua fase inicial”, acrescentando ter certeza de “que a grande maioria dos brasileiros quer voltar a trabalhar”.

“Os mais humildes não podem deixar de se locomover para buscar o seu pão de cada dia. As consequências do tratamento não podem ser mais danosas que a própria doença. O desemprego também leva à pobreza, à fome, à miséria, enfim, à própria morte”, justificou.

Troca-troca de ministros

Insistência que levou o presidente a pedir a cabeça de Mandetta. Incomodado com o protagonismo do ministro – sobre quem disse estar “faltando humildade” e pediu para “ouvir mais o presidente” – e sua recusa em endossar a cloroquina e o relaxamento das medidas de distanciamento social, em 16 de abril Bolsonaro o demitiu. Sua esperança era que o substituto, Nelson Teich, que tomou posse já no dia seguinte, cedesse às suas demandas. Mas, médico como Mandetta, Teich também se recusou a “rasgar o diploma”, e menos de um mês depois, em 15 de maio, também deixava o Ministério da Saúde, que desde então está sob o comando interino do general Pazuello.

Enquanto isso, a COVID-19 continuava a se alastrar pelo Brasil. Sem uma ação coordenada, uma política eficaz, um discurso coerente e uma comunicação clara - não por acaso, no início de maio a prestigiada revista médica Lancet declarou Bolsonaro a "maior ameaça" à resposta brasileira à pandemia -, os índices de distanciamento social nunca chegaram aos níveis necessários para conter a disseminação do coronavírus, e ele rapidamente se espalhou pelas cidades e interior do país. Entre a demissão de Mandetta e a saída de Teich, o número de mortos saltou de 1,7 mil para quase 14 mil, e o total de casos confirmados de menos de 30 mil para pouco mais de 202 mil.

A ciência pela janela

E foi só com Pazuello à frente do Ministério da Saúde que finalmente veio o endosso da cloroquina tão buscado por Bolsonaro. Em um documento apócrifo, sem assinatura ou responsável técnico, a pasta editou protocolo liberando o uso de cloroquina (CQ) ou hidroxicloroquina (HCQ), em associação com o antibiótico azitromicina, para o tratamento de casos leves, moderados e graves da COVID-19, jogando a ciência pela janela para atender a um apelo populista criado pelo próprio presidente.

Mas esperar que a cloroquina fosse milagrosamente ajudar a conter o avanço da doença no país por decreto é o mesmo que esperar que uma baleia de repente crie asas e comece a voar. Assim, sob a gestão interina de mais de dois meses do general, os indicadores de mortes e casos explodiram. Hoje, 23 de julho, o número de óbitos passa dos 83 mil, e o de casos confirmados dos 2,2 milhões.

Não o suficiente, porém, para fazer Bolsonaro mudar de atitude ou discurso. Se quando a contagem de corpos ainda estava na casa dos 2,4 mil ele dizia não ser “coveiro” (20 de abril) e lavava as mãos com um sonoro “e daí?” ao chegarem aos 5 mil (28 de abril), agora, oficialmente diagnosticado como a COVID-19, o presidente continua a minimizar a gravidade da doença e a defender a já mais que descartada terapia com a cloroquina, tomando o remédio em frente a câmeras como num comercial de margarina. “Estou tomando aqui a terceira dose da hidroxicloroquina. Estou me se sentindo muito bem. Estava mais ou menos domingo, mal na segunda-feira. Hoje, terça, estou muito melhor do que sábado. Então, com toda certeza, né, está dando certo”, disse, rindo, antes de engolir o comprimido em vídeo postado por ele em 7 de julho último.

Tragédia anunciada

Diante disso, o que esperar daqui para frente? Infelizmente, dado o histórico de gestão da crise sanitária pelo governo federal – até o momento o Ministério da Saúde investiu menos de um terço da verba que tem para ações de combate ao coronavírus - e as projeções dos especialistas, a situação tende mais a piorar do que a melhorar. Com o relaxamento precipitado das medidas de distanciamento social, a curva da média móvel diária de novos casos confirmados, que parecia iniciar uma tendência de queda, dá sinais de repique – nesta quarta-feira, 22 de julho, o Brasil registrou o maior número de diagnósticos desde o início da pandemia, 67.860. É o risco de uma chamada “segunda onda” de infecções, que no caso do Brasil vai se somar à primeira, que nunca passou. Com isso, o número de mortos também deve se manter em seu elevado planalto do fracasso, se não subir de patamar, numa tragédia anunciada que o ocupante do Palácio do Planalto ainda escolhe ignorar.

Cesar Baima é jornalista e editor-assistente da Revista Questão de Ciência